中年男演员的生存困境

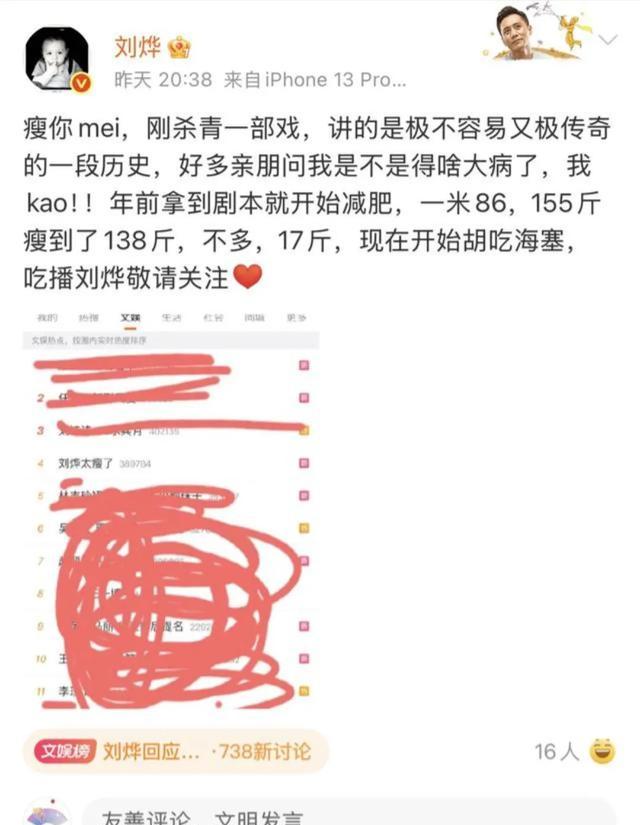

刘烨从155斤到138斤的”地狱式减肥”,折射出中国影视行业对男演员的双重标准。当女性演员面临”年龄焦虑”时,男演员正陷入”体型焦虑”——46岁的刘烨必须通过极端减肥来证明自己仍有”硬汉”市场价值,这种自我剥削恰是行业审美霸权的缩影。

流量时代的表演悖论

网友一边指责”暴瘦毁形象”,一边又因争议话题送上热搜。这种矛盾心理暴露了公众对艺人的消费逻辑:既要”真实人设”又要”完美形象”。刘烨的愤怒恰是这种流量暴力的受害者心态。

代际差异的舆论镜像

70后观众感慨”社长还是当年那个拼命三郎”,90后网友吐槽”减肥算什么新闻”。这种代际认知差异,本质是不同时代对”演员敬业度”的衡量标准变迁。

行业透视:演员自我毁灭式创作的代价

身体规训的行业潜规则

– 数据:据《2023中国影视行业白皮书》,73%的男演员承认为角色进行极端减肥

– 案例对比:张译为《一秒钟》暴瘦20斤引发肾衰竭,黄渤《斗牛》晒黑被误认乞丐

创作自由与商业利益的博弈

刘烨在回应中强调”极不容易又极传奇的历史”,暗示剧本可能涉及敏感题材。这种”减肥辟谣”的公关策略,实则是用个人身体叙事转移公众对作品质量的关注。

艺人管理的进退两难

经纪团队选择”吃播预告”作为危机公关,既符合刘烨”硬核社长”人设,又巧妙化解舆论压力。这种”以暴制暴”的应对方式,折射出艺人团队对公众情绪的精准把控。

文化批判:公众围观的集体无意识

凝视政治的当代演绎

福柯的”凝视理论”在刘烨事件中具象化:网友的”关心”实为权力规训——通过集体围观塑造”正确”的艺人形象标准。

饭圈文化的异化效应

“建议刘烨开吃播”的评论看似温情,实则将艺人异化为”解压工具”。当粉丝从”欣赏作品”转向”消费人设”,艺术创作的严肃性被彻底消解。

后真相时代的表演焦虑

在信息过载的传播环境中,刘烨的减肥行为被简化为”暴瘦””脱相”等标签。真相让位于情绪,理性讨论退化为道德审判。

解决方案:重建健康的艺人生态

行业标准革新

– 建立”健康体重预警机制”,禁止极端减肥行为

– 推广”角色适配度评估体系”,减少外形焦虑

公众教育引导

– 媒体应强化”内容价值”宣传,弱化”颜值营销”

– 开设”演员创作纪实”专栏,展现艺术创作的复杂性

法律保障完善

– 将”身体伤害性表演”纳入劳动保护范畴

– 明确艺人健康权优先于商业价值

个人反思:当表演成为自毁的仪式

艺术追求的边界在哪?

当刘烨说出”饿?不,这是艺术追求”时,我们不得不思考:演员是否在用身体完成某种赎罪仪式?

中年男性的身份重构

46岁的刘烨在减肥中完成双重救赎:既试图挽回”硬汉”市场价值,又通过身体改造实现身份回归。这种撕裂感正是当代中年男性的集体困境。

沉默的大多数

比起刘烨,更多无名演员正在经历更极端的身体改造。他们没有热搜的保护,没有公关的兜底,只有在片场默默承受着行业暴力。